Immer auf der richtigen Fährte ...

Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®

Die Zauneidechse (Lacerta agilis)

Die Zauneidechse (Lacerta agilis)

24/24.04.2025

- Schwanzautotomie – Selbstamputation als Überlebensstrategie

Ein faszinierender Aspekt der Zauneidechse ist die Fähigkeit zur Autotomie – dem gezielten Abwerfen des Schwanzes als Fluchtmechanismus bei Feindkontakt. Dies ist eine wichtige Schutzmaßnahme gegen Fressfeinde wie Greifvögel, Marder oder Katzen.

Ablauf der Autotomie:

Regeneration:

Diese Strategie ist zwar lebensrettend, stellt jedoch einen hohen energetischen Aufwand dar und kann langfristig zu Wettbewerbsnachteilen bei der Fortpflanzung führen.

In der Aufnahme

- Der Schwanz ist in mehreren Segmenten vorgeformt für eine kontrollierte Abtrennung.

- Bei Bedrohung zieht die Eidechse ihre Muskulatur so zusammen, dass der Schwanz an einer Sollbruchstelle abfällt.

- Der abgeworfene Schwanz zuckt und windet sich weiterhin – dies lenkt den Angreifer ab und verschafft dem Tier Zeit zur Flucht.

Regeneration:

- Ein neuer Schwanz wächst nach, jedoch meist kürzer und mit veränderter Struktur (z. B. fehlende Knochen, stattdessen Knorpelgewebe).

- Die Regenerationszeit beträgt mehrere Wochen bis Monate.

- Der nachgewachsene Schwanz ist weniger funktional, vor allem hinsichtlich Balance und Kommunikation.

Diese Strategie ist zwar lebensrettend, stellt jedoch einen hohen energetischen Aufwand dar und kann langfristig zu Wettbewerbsnachteilen bei der Fortpflanzung führen.

In der Aufnahme

- Zauneidechse die bereits schon inmal einen Teil ihres Schwanzes verloren hatte und der kürzer als der ursprüngliche Schwanz nachgewachsen ist.

Artenschutz in Franken®

Zweites Storchenpaar in der Stadt Schlüsselfeld

Zweites Storchenpaar in der Stadt Schlüsselfeld

23/24.04.2025

Hier einige Vorraussetzungen die gegeben sein sollten:

23/24.04.2025

- Mehrere Weißstorchpaare (Ciconia ciconia) können sich unmittelbar nebeneinander niederlassen, wenn bestimmte ökologische, soziale und territoriale Bedingungen erfüllt sind.

Hier einige Vorraussetzungen die gegeben sein sollten:

Ausreichendes Nahrungsangebot

Die wichtigste Voraussetzung ist ein reichhaltiges, ausreichend großes Nahrungsrevier in der Umgebung. Weißstörche benötigen feuchte Wiesen, Flachgewässer oder extensiv genutztes Grünland, um Futter wie Amphibien, Insekten, Regenwürmer oder Kleinsäuger zu finden. Nur wenn genügend Nahrung vorhanden ist, tolerieren sich mehrere Brutpaare in direkter Nähe.

Nistplatzangebot und -struktur

Wenn geeignete Niststrukturen vorhanden sind – wie Dachflächen, Schornsteine, Nistplattformen oder Bäume – und diese statisch stabil und groß genug sind, können mehrere Paare in geringer Distanz brüten. Manchmal entstehen sogenannte Koloniebruten, bei denen Nester nur wenige Meter auseinanderliegen.

Soziale Toleranz und Verhalten

Obwohl Weißstörche grundsätzlich territoriale Brutvögel sind, zeigen sie unter günstigen Umweltbedingungen eine erhöhte sozialräumliche Toleranz. Das heißt: Wenn kein Mangel an Ressourcen besteht, akzeptieren sie die Nähe anderer Paare, ohne aggressives Revierverhalten zu zeigen.

Populationsdruck und Erfahrung

In Jahren mit hoher Populationsdichte oder wenn viele unerfahrene Jungstörche zurückkehren, kann es zu einer Verdichtung von Neststandorten kommen. Insbesondere junge Paare siedeln sich oft in unmittelbarer Nähe etablierter Brutpaare an.

Menschliche Einflussfaktoren

In manchen Regionen haben Menschen gezielt Nisthilfen (z. B. mehrere Plattformen auf demselben Gebäude) errichtet oder dulden Nester auf Häusern und Kaminen. Dies schafft zusätzliche Brutplätze, die auch in unmittelbarer Nähe zueinander akzeptiert werden.

Fazit:

Mehrere Weißstorchpaare können sich unmittelbar nebeneinander niederlassen, wenn Nahrung in ausreichender Menge vorhanden ist, geeignete Nistplätze bestehen, und eine hohe soziale Toleranz unter den Individuen möglich ist – etwa durch gute Umweltbedingungen oder Koloniebrüten. Das Verhalten ist also ökologisch flexibel und passt sich an lokale Gegebenheiten an.

In der Aufnahme

Die wichtigste Voraussetzung ist ein reichhaltiges, ausreichend großes Nahrungsrevier in der Umgebung. Weißstörche benötigen feuchte Wiesen, Flachgewässer oder extensiv genutztes Grünland, um Futter wie Amphibien, Insekten, Regenwürmer oder Kleinsäuger zu finden. Nur wenn genügend Nahrung vorhanden ist, tolerieren sich mehrere Brutpaare in direkter Nähe.

Nistplatzangebot und -struktur

Wenn geeignete Niststrukturen vorhanden sind – wie Dachflächen, Schornsteine, Nistplattformen oder Bäume – und diese statisch stabil und groß genug sind, können mehrere Paare in geringer Distanz brüten. Manchmal entstehen sogenannte Koloniebruten, bei denen Nester nur wenige Meter auseinanderliegen.

Soziale Toleranz und Verhalten

Obwohl Weißstörche grundsätzlich territoriale Brutvögel sind, zeigen sie unter günstigen Umweltbedingungen eine erhöhte sozialräumliche Toleranz. Das heißt: Wenn kein Mangel an Ressourcen besteht, akzeptieren sie die Nähe anderer Paare, ohne aggressives Revierverhalten zu zeigen.

Populationsdruck und Erfahrung

In Jahren mit hoher Populationsdichte oder wenn viele unerfahrene Jungstörche zurückkehren, kann es zu einer Verdichtung von Neststandorten kommen. Insbesondere junge Paare siedeln sich oft in unmittelbarer Nähe etablierter Brutpaare an.

Menschliche Einflussfaktoren

In manchen Regionen haben Menschen gezielt Nisthilfen (z. B. mehrere Plattformen auf demselben Gebäude) errichtet oder dulden Nester auf Häusern und Kaminen. Dies schafft zusätzliche Brutplätze, die auch in unmittelbarer Nähe zueinander akzeptiert werden.

Fazit:

Mehrere Weißstorchpaare können sich unmittelbar nebeneinander niederlassen, wenn Nahrung in ausreichender Menge vorhanden ist, geeignete Nistplätze bestehen, und eine hohe soziale Toleranz unter den Individuen möglich ist – etwa durch gute Umweltbedingungen oder Koloniebrüten. Das Verhalten ist also ökologisch flexibel und passt sich an lokale Gegebenheiten an.

In der Aufnahme

- Im April 2025 können wir diese Situation dokumentieren ... auf dem Rathaus findet sich der Weißstorch seit geraumer Zeit ein um sich zu Reproduzieren. Nur wenige Meter weiter konnte ein zweites Paar nun auf einem Kamin eine Nistplatzgrundlage installieren.

Artenschutz in Franken®

Erst wenn der letzte Waldbach trocken gefallen ist ...

Erst wenn der letzte Waldbach trocken gefallen ist ...

22/23.04.2025

Steigerwald / Bayern. Hohe Temperaturen finden sich im Forstinneren ... vormals konnte man beim Betreten des "Waldes" deutlich den Unterschied zwischen Offenland und "Wald" auf der eigenen Haut spüren ... doch die Verantwortlichen welche mit dem Umbau zum Klimawald befasst sind haben spürbar dafür gesorgt, dass dieser Unterschied kaum mehr spürbar ist.

Hier wurde wirklich ganze Arbeit geleistet und nun stellt sich die Frage auch kaum mehr weshalb es im "Wald" so warm ist ...

22/23.04.2025

Steigerwald / Bayern. Hohe Temperaturen finden sich im Forstinneren ... vormals konnte man beim Betreten des "Waldes" deutlich den Unterschied zwischen Offenland und "Wald" auf der eigenen Haut spüren ... doch die Verantwortlichen welche mit dem Umbau zum Klimawald befasst sind haben spürbar dafür gesorgt, dass dieser Unterschied kaum mehr spürbar ist.

Hier wurde wirklich ganze Arbeit geleistet und nun stellt sich die Frage auch kaum mehr weshalb es im "Wald" so warm ist ...

... selbst weniger fachlich bewanderte Strukturen können sehen an was dieser Temperatursprung liegt ... was soll denn das für eine Art Klimawald werden? Ein Hitzewald? Von Kühle ist zumindest kaum mehr was zu spüren. Wohl noch einige dieser Trockenjahre und das mit dem Klimawald hat sich erledigt auch wenn die "letzten Rehe gefallen sind".

Dann sprechen wir bald über 2,5 oder gar 3,0 Grad welche auch diesen "Klimawald" neu herausfordern werden. Was für ein Klimawald wird denn dann gepflanzt? Ein womöglich gentechnisch veränderter Wald? Es wäre an der Zeit mal einen wirklichen Wald wachsen zu lassen damit uns dieser zeigen kann was standortgerecht wachsen kann.

Den Pflanzen einfach mal die Chance einzuräumen sich an klimatische Faktoren anpassen zu können wäre angebracht, anstatt ständig "herumzuforsten", das ist unsere feste Überzeugung. Im Idealfall wäre die Installation eines Großschutzgebiets, die nach unserer Auffassung optimale Vorbereitung auf ein sich wandelndes Klima.

In der Aufnahme

Dann sprechen wir bald über 2,5 oder gar 3,0 Grad welche auch diesen "Klimawald" neu herausfordern werden. Was für ein Klimawald wird denn dann gepflanzt? Ein womöglich gentechnisch veränderter Wald? Es wäre an der Zeit mal einen wirklichen Wald wachsen zu lassen damit uns dieser zeigen kann was standortgerecht wachsen kann.

Den Pflanzen einfach mal die Chance einzuräumen sich an klimatische Faktoren anpassen zu können wäre angebracht, anstatt ständig "herumzuforsten", das ist unsere feste Überzeugung. Im Idealfall wäre die Installation eines Großschutzgebiets, die nach unserer Auffassung optimale Vorbereitung auf ein sich wandelndes Klima.

In der Aufnahme

- Hohe Bodenverdichtung und eine zunehmend "Lichtstellung" setzen auch dem Steigerwald merklich zu. Dennoch ... es wird vielfach weiter umgebaut bis ein Klimawald (ein 1,5 Grad Klimawald oder ein 2,5 Grad Klimawald oder ein 3,5 Grad Klimwald?) entstanden ist .. das Problem, bis der Klimawald groß geworden ist werden ganz andere klimatische Bedingungen herrschen als derzeit - und dann?

Artenschutz in Franken®

Die Europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa)

Stark gefährdet - Die Europäische Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa)

21/22.04.2025

Sie ist in verschiedenen Teilen Europas heimisch und hat eine einzigartige ökologische Rolle sowie eine komplexe Beziehung zu menschlichen Aktivitäten.

21/22.04.2025

- Die Europäische Maulwurfsgrille, wissenschaftlich bekannt als Gryllotalpa gryllotalpa, ist ein Insekt aus der Familie der Maulwurfsgrillen (Gryllotalpidae).

Sie ist in verschiedenen Teilen Europas heimisch und hat eine einzigartige ökologische Rolle sowie eine komplexe Beziehung zu menschlichen Aktivitäten.

Taxonomie und Merkmale

Die Gryllotalpa gryllotalpa gehört zur Ordnung der Orthopteren und zeichnet sich durch ihre robuste Körperstruktur und ihre adaptierten Grabbeine aus. Erwachsene Individuen können eine Körperlänge von bis zu 4 cm erreichen und besitzen charakteristische kraftvolle Mandibeln zur Nahrungsaufnahme und Tunnelgrabung.

Lebensraum und Verbreitung

Diese Art bewohnt vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Gebiete sowie feuchte Wiesen und Gärten in gemäßigten Klimazonen Europas. Sie sind besonders häufig in Regionen mit lockerem Boden und ausreichender Feuchtigkeit anzutreffen, die ideale Bedingungen für ihre Lebensweise bieten.

Biologie und Verhalten

Europäische Maulwurfsgrillen sind nachtaktiv und ernähren sich von Pflanzenwurzeln, insbesondere von Gräsern und landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Ihr Grabverhalten führt oft zu weitläufigen unterirdischen Gängen, die den Wurzelsystemen von Pflanzen schaden können, was sie zu einer potenziellen Bedrohung für landwirtschaftliche Erträge macht.

Ökologische Bedeutung

Obwohl sie als menschliche Schädlinge betrachtet werden, spielen Maulwurfsgrillen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie den Boden belüften und die Durchlässigkeit für Wasser verbessern. Ihr Kot trägt zur Bodenfruchtbarkeit bei, was ihre ökologische Bedeutung trotz ihrer negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft unterstreicht.

Menschliche Interaktion und Konflikte

Die Europäische Maulwurfsgrille wird von Landwirten und Gärtnern oft als Schädling angesehen, da ihre Aktivitäten direkte wirtschaftliche Verluste verursachen können. Die Schäden an Wurzelsystemen können das Pflanzenwachstum hemmen und die Ernteerträge verringern, was zu finanziellen Einbußen führt.

Schutzmaßnahmen und Förderung

Um den (aus menschlicher Sicht) negativen Auswirkungen entgegenzuwirken und den Schutz dieser Art zu fördern, sind verschiedene Maßnahmen möglich:

Schlussfolgerung

Die Europäische Maulwurfsgrille ist ein faszinierendes Beispiel für die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur. Ihr Schutz erfordert eine ausgewogene Herangehensweise, die ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt, um langfristige Lösungen für die Koexistenz zu entwickeln.

Diese umfassende Analyse zeigt, dass trotz ihrer negativen Auswirkungen die Förderung eines ausgewogenen ökologischen Gleichgewichts entscheidend ist, um sowohl die Interessen der Landwirtschaft (wobei gerade die industriell geführte Landwischrtschaft eine in unserer Augen immense Gefahr für ie Biodiversität abbildet) als auch den Erhalt der Biodiversität zu unterstützen.

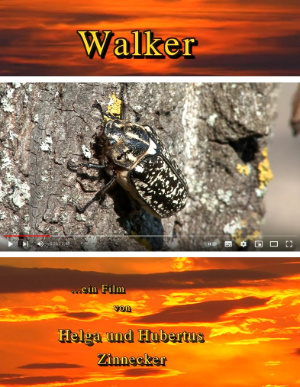

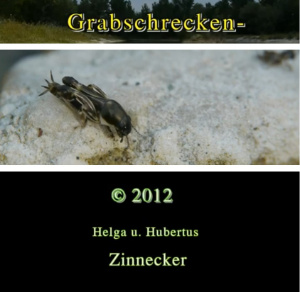

In der Aufnahme von Helga und Hubertus Zinnecker

Die Gryllotalpa gryllotalpa gehört zur Ordnung der Orthopteren und zeichnet sich durch ihre robuste Körperstruktur und ihre adaptierten Grabbeine aus. Erwachsene Individuen können eine Körperlänge von bis zu 4 cm erreichen und besitzen charakteristische kraftvolle Mandibeln zur Nahrungsaufnahme und Tunnelgrabung.

Lebensraum und Verbreitung

Diese Art bewohnt vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Gebiete sowie feuchte Wiesen und Gärten in gemäßigten Klimazonen Europas. Sie sind besonders häufig in Regionen mit lockerem Boden und ausreichender Feuchtigkeit anzutreffen, die ideale Bedingungen für ihre Lebensweise bieten.

Biologie und Verhalten

Europäische Maulwurfsgrillen sind nachtaktiv und ernähren sich von Pflanzenwurzeln, insbesondere von Gräsern und landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Ihr Grabverhalten führt oft zu weitläufigen unterirdischen Gängen, die den Wurzelsystemen von Pflanzen schaden können, was sie zu einer potenziellen Bedrohung für landwirtschaftliche Erträge macht.

Ökologische Bedeutung

Obwohl sie als menschliche Schädlinge betrachtet werden, spielen Maulwurfsgrillen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie den Boden belüften und die Durchlässigkeit für Wasser verbessern. Ihr Kot trägt zur Bodenfruchtbarkeit bei, was ihre ökologische Bedeutung trotz ihrer negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft unterstreicht.

Menschliche Interaktion und Konflikte

Die Europäische Maulwurfsgrille wird von Landwirten und Gärtnern oft als Schädling angesehen, da ihre Aktivitäten direkte wirtschaftliche Verluste verursachen können. Die Schäden an Wurzelsystemen können das Pflanzenwachstum hemmen und die Ernteerträge verringern, was zu finanziellen Einbußen führt.

Schutzmaßnahmen und Förderung

Um den (aus menschlicher Sicht) negativen Auswirkungen entgegenzuwirken und den Schutz dieser Art zu fördern, sind verschiedene Maßnahmen möglich:

- Integriertes Schädlingsmanagement: Nutzung von biologischen Kontrollmethoden, die gezielt auf die Bekämpfung der Maulwurfsgrillen abzielen, ohne die Umwelt zu belasten.

- Habitatschutz: Erhalt und Schaffung von Lebensräumen, die für die Maulwurfsgrillen weniger attraktiv sind, um Konflikte mit landwirtschaftlichen Interessen zu reduzieren.

- Bildung und Forschung: Förderung des Verständnisses für die ökologische Rolle der Maulwurfsgrillen und die Entwicklung nachhaltiger Praktiken im Umgang mit Schädlingen.

Schlussfolgerung

Die Europäische Maulwurfsgrille ist ein faszinierendes Beispiel für die komplexen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur. Ihr Schutz erfordert eine ausgewogene Herangehensweise, die ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt, um langfristige Lösungen für die Koexistenz zu entwickeln.

Diese umfassende Analyse zeigt, dass trotz ihrer negativen Auswirkungen die Förderung eines ausgewogenen ökologischen Gleichgewichts entscheidend ist, um sowohl die Interessen der Landwirtschaft (wobei gerade die industriell geführte Landwischrtschaft eine in unserer Augen immense Gefahr für ie Biodiversität abbildet) als auch den Erhalt der Biodiversität zu unterstützen.

In der Aufnahme von Helga und Hubertus Zinnecker

- Maulwurfsgrile in Nahaufanhme

Artenschutz in Franken®

Optimierung einer Artenschutzwand

Optimierung einer Artenschutzwand

20/21.04.2025

Was ist den eine Artenschutzwand?

20/21.04.2025

- Ein innovatives Kultur- Natur und Umweltbildungsprojekt von Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V.

Was ist den eine Artenschutzwand?

Eine Artenschutzwand ist eine spezielle Konstruktion, die darauf abzielt, Lebensraum und Schutz für bestimmte Tierarten zu bieten, insbesondere in menschlich beeinflussten oder urbanisierten Gebieten. Sie wird häufig in Bauprojekten oder bei der Renaturierung von Landschaften eingesetzt, um die Biodiversität zu fördern und den Anforderungen des Artenschutzes gerecht zu werden.

Aufbau und Funktion

Bedeutung für die Biodiversität

Erhalt von gefährdeten Arten:

Förderung der ökologischen Vernetzung:

Ersatzlebensraum:

Förderung von Ökosystemleistungen:

Sensibilisierung:

Fazit

In der Aufnahme

Aufbau und Funktion

- Materialien: Artenschutzwände bestehen häufig aus natürlichen Materialien wie Lehm, Holz, Sandstein oder einer Kombination aus künstlichen und natürlichen Substanzen.

- Struktur: Sie haben oft Löcher, Nischen oder Schlitze, die als Brut- und Nistplätze für verschiedene Arten dienen können.

- Standort: Die Wände werden strategisch in der Nähe von Lebensräumen aufgestellt, die von der Fragmentierung bedroht sind, z. B. an Straßenrändern, in Parks oder entlang von Flussufern.

Bedeutung für die Biodiversität

Erhalt von gefährdeten Arten:

- Artenschutzwände bieten gezielten Schutz für Tiere wie Fledermäuse, Vögel, Amphibien, Insekten (z. B. Wildbienen) und Reptilien. Diese Arten sind oft durch Habitatverlust, Urbanisierung und landwirtschaftliche Intensivierung bedroht.

Förderung der ökologischen Vernetzung:

- In fragmentierten Landschaften stellen Artenschutzwände „Trittsteine“ dar, die den Austausch zwischen Populationen erleichtern. Dies hilft, genetische Vielfalt zu erhalten.

Ersatzlebensraum:

- In stark bebauten oder landwirtschaftlich genutzten Regionen können solche Wände als Ersatz für natürliche Nistplätze oder Rückzugsorte dienen, die durch Bau- oder Abholzungsarbeiten verloren gegangen sind.

Förderung von Ökosystemleistungen:

- Die Arten, die von Artenschutzwänden profitieren, spielen oft eine Schlüsselrolle im Ökosystem. Wildbienen beispielsweise bestäuben Pflanzen, was zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt beiträgt. Fledermäuse und Vögel regulieren Schädlingspopulationen.

Sensibilisierung:

- Artenschutzwände haben oft auch eine edukative Funktion. Sie machen Menschen auf die Bedeutung des Artenschutzes aufmerksam und zeigen, wie gezielte Maßnahmen helfen können, Biodiversität zu schützen.

Fazit

- Artenschutzwände sind ein effektives Mittel, um die negativen Auswirkungen menschlicher Eingriffe auf die Natur abzumildern. Sie fördern die Biodiversität, indem sie Schutzräume schaffen und zur Vernetzung von Lebensräumen beitragen. Ihre Bedeutung wird insbesondere in Zeiten wachsender Umweltprobleme immer größer.

In der Aufnahme

- Am 11.04.2025 wurde ... die Grundfarbe auf die Wand aufgebracht ...

Artenschutz in Franken®

Die Aspisviper - Vipera aspis

Aspisviper - Vipera aspis

19/20.04.2025

Ihre Verbreitung, Ökologie und die Herausforderungen, denen sie in ihrem Bestand gegenübersteht, machen sie zu einem faszinierenden und zugleich bedrohten Tier.

19/20.04.2025

- Die Aspisviper (Vipera aspis) ist eine Schlangenart aus der Familie der Vipern (Viperidae) und gehört zu den wichtigsten Vertretern der europäischen Giftschlangen.

Ihre Verbreitung, Ökologie und die Herausforderungen, denen sie in ihrem Bestand gegenübersteht, machen sie zu einem faszinierenden und zugleich bedrohten Tier.

Merkmale der Aspisviper

Aussehen:

Giftapparat:

Verbreitung und Lebensraum

Die Aspisviper ist in Südeuropa und Teilen Mitteleuropas verbreitet:

Ökologie und Verhalten

Ernährung:

Aktivität:

Fortpflanzung:

Fressfeinde:

Bestandsproblematik

Die Aspisviper ist in vielen Regionen Europas gefährdet. Die wichtigsten Gründe für ihre Bestandsprobleme sind:

1. Habitatverlust:

2. Klimawandel:

3. Direkte Verfolgung durch Menschen:

4. Straßenverkehr:

5. Intensivierte Landwirtschaft und Pestizide:

6. Sammlertum:

Schutzmaßnahmen

Um die Aspisviper und ihre Populationen zu sichern, sind verschiedene Schutzmaßnahmen erforderlich:

Lebensraumschutz:

Bildung und Öffentlichkeitsarbeit:

Monitoring und Forschung:

Regulierung von Verkehrsinfrastruktur:

Strengere Gesetzgebung:

Fazit

Die Aspisviper ist nicht nur ein faszinierendes Beispiel für die Anpassung an europäische Lebensräume, sondern auch ein Indikator für die Gesundheit von Ökosystemen. Ihr Schutz erfordert nicht nur fachliche Expertise, sondern auch ein Umdenken im Umgang mit unserer Umwelt. Es liegt an uns, die Balance zwischen menschlicher Nutzung und der Erhaltung der biologischen Vielfalt zu wahren.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

Aussehen:

- Länge: 60–85 cm (selten bis 90 cm).

- Gewicht: 150–200 g.

- Körperbau: Relativ gedrungen mit kurzem Schwanz.

- Kopf: Dreieckig, gut vom Hals abgesetzt, mit senkrechten Pupillen und einem aufgewölbten Nasenrücken.

- Färbung: Variabel, von Grau, Braun bis Rotbraun, oft mit dunklen Zickzack-Mustern oder Flecken.

- Geschlechtsdimorphismus: Weibchen sind tendenziell etwas größer, während Männchen kontrastreichere Färbungen zeigen.

Giftapparat:

- Die Aspisviper besitzt bewegliche Fangzähne, die sie wie Spritzen für die Injektion ihres hämotoxischen Giftes verwendet.

- Das Gift wirkt primär auf das Blut- und Kreislaufsystem, indem es Blutgerinnung stört und Gewebeschäden verursacht. Für den Menschen ist es potenziell gefährlich, aber selten tödlich.

Verbreitung und Lebensraum

Die Aspisviper ist in Südeuropa und Teilen Mitteleuropas verbreitet:

- Verbreitungsgebiet: Südfrankreich, Norditalien, Schweiz, Österreich und der Südwesten Deutschlands.

- Lebensraum: Bevorzugt trocken-warme, strukturreiche Lebensräume wie Waldränder, sonnige Felshänge, lichte Wälder, Weinberge und Heiden.

- Wichtig sind Unterschlupfmöglichkeiten (Steinhaufen, Mauerritzen) und ein ausreichendes Angebot an Beutetieren.

Ökologie und Verhalten

Ernährung:

- Die Aspisviper ist ein Opportunist. Ihre Hauptnahrung besteht aus kleinen Säugetieren, Eidechsen und Vögeln.

- Jungtiere fressen auch Insekten und kleine Amphibien.

Aktivität:

- Wechselwarm: Aktivität stark abhängig von der Umgebungstemperatur.

- Vorwiegend tagaktiv, mit Spitzen im Frühjahr und Herbst.

- In heißen Sommermonaten wird sie dämmerungs- und nachtaktiv.

Fortpflanzung:

- Paarung: Frühling (April–Mai).

- Ovovivipar: Weibchen bringen nach etwa 100 Tagen 5–15 lebende Junge zur Welt.

- Jungtiere sind bereits nach der Geburt giftig und selbstständig.

Fressfeinde:

- Greifvögel, größere Säugetiere wie Füchse und Wildschweine sowie Marder sind natürliche Feinde.

Bestandsproblematik

Die Aspisviper ist in vielen Regionen Europas gefährdet. Die wichtigsten Gründe für ihre Bestandsprobleme sind:

1. Habitatverlust:

- Ursachen: Landwirtschaftliche Intensivierung, Verstädterung und Infrastrukturprojekte (z. B. Straßenbau).

- Folgen: Fragmentierung der Lebensräume reduziert die Möglichkeit von Wanderungen und genetischem Austausch zwischen Populationen.

2. Klimawandel:

- Die Aspisviper ist stark von Mikroklimabedingungen abhängig. Erwärmung, veränderte Niederschlagsmuster und Hitzewellen können sich negativ auf ihre Aktivität, Reproduktion und Überlebensrate auswirken.

3. Direkte Verfolgung durch Menschen:

- Furcht und Unwissenheit führen oft dazu, dass Aspisvipern gezielt getötet werden, obwohl ihre Bedeutung im Ökosystem groß ist.

4. Straßenverkehr:

- Straßen durchqueren ihre Wanderwege, was zu hoher Sterblichkeit durch Überfahren führt.

5. Intensivierte Landwirtschaft und Pestizide:

- Die Abnahme von Beutetieren durch den Rückgang von Kleinsäugern und Insekten beeinträchtigt die Nahrungsgrundlage der Aspisviper.

6. Sammlertum:

- In einigen Regionen werden Aspisvipern illegal gefangen, um sie als Haustiere zu verkaufen.

Schutzmaßnahmen

Um die Aspisviper und ihre Populationen zu sichern, sind verschiedene Schutzmaßnahmen erforderlich:

Lebensraumschutz:

- Erhalt und Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen wie Trockenwiesen, Heiden und Steinbrüchen.

- Schutz von Wanderkorridoren.

Bildung und Öffentlichkeitsarbeit:

- Aufklärungskampagnen, um Ängste und Vorurteile abzubauen und die ökologische Bedeutung der Aspisviper zu vermitteln.

Monitoring und Forschung:

- Langfristige Studien über Populationstrends und genetische Vielfalt.

- Untersuchung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Verbreitung.

Regulierung von Verkehrsinfrastruktur:

- Bau von Amphibien- und Reptiliendurchlässen unter Straßen.

- Reduzierung der Straßenverkehrsdichte in sensiblen Gebieten.

Strengere Gesetzgebung:

- Effektiver Schutz vor illegalem Fang und Handel.

Fazit

Die Aspisviper ist nicht nur ein faszinierendes Beispiel für die Anpassung an europäische Lebensräume, sondern auch ein Indikator für die Gesundheit von Ökosystemen. Ihr Schutz erfordert nicht nur fachliche Expertise, sondern auch ein Umdenken im Umgang mit unserer Umwelt. Es liegt an uns, die Balance zwischen menschlicher Nutzung und der Erhaltung der biologischen Vielfalt zu wahren.

In der Aufnahme von Klaus Sanwald

- Sie wird als die "typische Giftschlange Europas" bezeichnet, die Aspisviper.Ihr Verbreitungsbegeit erstreckt sich über weiten Teilen von West-, Mittel- und Südeuropa (Nordspanien, Frankreich, Schweiz, Italien, Deutschland/Schwarzwald). Zu finden ist sie hier in ihrem bevorzugten Lebensraum, der sonnige, trockene, steinige Hänge umfasst. Die Aspisviper (Vipera aspis) erreicht eine Gesamtlänge von etwa 60 bis 70 cm und ist damit etwas kleiner als die heimische Kreuzotter (Vipera berus). Der Kopf, zeigt eine dreieckige Form. Aspisvipern sind bevorzugt tagaktiv.

Artenschutz in Franken®

Stele der Biodiversität® - Theinheim

Stele der Biodiversität® - Theinheim

18/19.04.2025

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Gemeinde Rauhenebrach,dem Bayernwerk, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz, der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München, der Deutschen Postcode Lotterie und weiteren Partern unabhängig voneinander unterstützt wird.

18/19.04.2025

- Nach nur einer Woche - erste Bewohner ziehen ein!

Ein innovatives Artenschutz- Umweltbildungsprojekt des Artenschutzes in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V., das von der Gemeinde Rauhenebrach,dem Bayernwerk, der Petra und Matthias Hanft-Stiftung für Tier- und Naturschutz, der Steuerkanzlei Bauerfeind aus München, der Deutschen Postcode Lotterie und weiteren Partern unabhängig voneinander unterstützt wird.

Theinheim / Bayern. Vormals als artenschutzrelevant vollkommen uninteressant einzustufen, kann es mit Aufgabe der Nutzung alter Trafostationen gelingen den Ansatz "Erhaltung der Vielfalt" in die Fläche zu bringen. Das entsprechende Wissen vorausgesetzt können die kleinen Baukörper zu einem Hotspot der Biodiversität, in einer zunehmend ausgeräumten Umwelt heranwachsen.

Stelen der Biodiversität sind wichtige Instrumente zum Schutz der Artenvielfalt, besonders in städtischen und ländlichen Gebieten. Diese Strukturen bieten Lebensraum für verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Hier sind einige Gründe, warum sie so bedeutend sind und wie effektiv sie sein können:

Die Effektivität von Biodiversitätsstelen zeigt sich oft schon nach kurzer Zeit durch eine Zunahme der Artenvielfalt und eine erhöhte ökologische Resilienz. Innerhalb weniger Monate können sie signifikante Veränderungen bewirken, indem sie Lebensräume für verschiedene Tiere und Pflanzen bereitstellen, die sonst möglicherweise aufgrund menschlicher Aktivitäten oder natürlicher Landschaftsveränderungen verloren gegangen wären.

Diese Anpassung und schnelle Wirkung machen sie zu einem wertvollen Werkzeug im Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt, insbesondere in Zeiten zunehmender urbaner Verdichtung und globaler Umweltveränderungen.

In der Aufnahme

Stelen der Biodiversität sind wichtige Instrumente zum Schutz der Artenvielfalt, besonders in städtischen und ländlichen Gebieten. Diese Strukturen bieten Lebensraum für verschiedene Pflanzen- und Tierarten. Hier sind einige Gründe, warum sie so bedeutend sind und wie effektiv sie sein können:

- Lebensraum für Arten: Stelen der Biodiversität schaffen künstliche Lebensräume, die speziell auf die Bedürfnisse bestimmter Arten zugeschnitten sind. Dies kann von Nistmöglichkeiten für Vögel bis hin zu Nahrungsquellen für bestäubende Insekten reichen.

- Förderung der Artenvielfalt: Durch die gezielte Platzierung von Pflanzen und Strukturen fördern diese Stelen die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt in einer Umgebung, die sonst möglicherweise nicht geeignet wäre.

- Stadtnahe Naturerfahrung: Sie ermöglichen es Stadtbewohnern, die Natur näher kennenzulernen und zu schätzen, indem sie natürliche Prozesse und Artenvielfalt in ihre unmittelbare Umgebung bringen.

Die Effektivität von Biodiversitätsstelen zeigt sich oft schon nach kurzer Zeit durch eine Zunahme der Artenvielfalt und eine erhöhte ökologische Resilienz. Innerhalb weniger Monate können sie signifikante Veränderungen bewirken, indem sie Lebensräume für verschiedene Tiere und Pflanzen bereitstellen, die sonst möglicherweise aufgrund menschlicher Aktivitäten oder natürlicher Landschaftsveränderungen verloren gegangen wären.

Diese Anpassung und schnelle Wirkung machen sie zu einem wertvollen Werkzeug im Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt, insbesondere in Zeiten zunehmender urbaner Verdichtung und globaler Umweltveränderungen.

In der Aufnahme

- ... am 08.04.2025 ziehen erste Bewohner in die Stele ein ... eine Woche nachdem diese fertig gestelt wurde ... hier ein Hausrotschwanz der Nistmaterial in die neu installierten Nisthilfen einträgt!

Artenschutz in Franken®

Optimierung einer Artenschutzwand

Optimierung einer Artenschutzwand

17/18.04.2025

Was ist den eine Artenschutzwand?

17/18.04.2025

- Ein innovatives Kultur- Natur und Umweltbildungsprojekt von Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V.

Was ist den eine Artenschutzwand?

Eine Artenschutzwand ist eine spezielle Konstruktion, die darauf abzielt, Lebensraum und Schutz für bestimmte Tierarten zu bieten, insbesondere in menschlich beeinflussten oder urbanisierten Gebieten. Sie wird häufig in Bauprojekten oder bei der Renaturierung von Landschaften eingesetzt, um die Biodiversität zu fördern und den Anforderungen des Artenschutzes gerecht zu werden.

Aufbau und Funktion

Bedeutung für die Biodiversität

Erhalt von gefährdeten Arten:

Förderung der ökologischen Vernetzung:

Ersatzlebensraum:

Förderung von Ökosystemleistungen:

Sensibilisierung:

Fazit

In der Aufnahme

Aufbau und Funktion

- Materialien: Artenschutzwände bestehen häufig aus natürlichen Materialien wie Lehm, Holz, Sandstein oder einer Kombination aus künstlichen und natürlichen Substanzen.

- Struktur: Sie haben oft Löcher, Nischen oder Schlitze, die als Brut- und Nistplätze für verschiedene Arten dienen können.

- Standort: Die Wände werden strategisch in der Nähe von Lebensräumen aufgestellt, die von der Fragmentierung bedroht sind, z. B. an Straßenrändern, in Parks oder entlang von Flussufern.

Bedeutung für die Biodiversität

Erhalt von gefährdeten Arten:

- Artenschutzwände bieten gezielten Schutz für Tiere wie Fledermäuse, Vögel, Amphibien, Insekten (z. B. Wildbienen) und Reptilien. Diese Arten sind oft durch Habitatverlust, Urbanisierung und landwirtschaftliche Intensivierung bedroht.

Förderung der ökologischen Vernetzung:

- In fragmentierten Landschaften stellen Artenschutzwände „Trittsteine“ dar, die den Austausch zwischen Populationen erleichtern. Dies hilft, genetische Vielfalt zu erhalten.

Ersatzlebensraum:

- In stark bebauten oder landwirtschaftlich genutzten Regionen können solche Wände als Ersatz für natürliche Nistplätze oder Rückzugsorte dienen, die durch Bau- oder Abholzungsarbeiten verloren gegangen sind.

Förderung von Ökosystemleistungen:

- Die Arten, die von Artenschutzwänden profitieren, spielen oft eine Schlüsselrolle im Ökosystem. Wildbienen beispielsweise bestäuben Pflanzen, was zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt beiträgt. Fledermäuse und Vögel regulieren Schädlingspopulationen.

Sensibilisierung:

- Artenschutzwände haben oft auch eine edukative Funktion. Sie machen Menschen auf die Bedeutung des Artenschutzes aufmerksam und zeigen, wie gezielte Maßnahmen helfen können, Biodiversität zu schützen.

Fazit

- Artenschutzwände sind ein effektives Mittel, um die negativen Auswirkungen menschlicher Eingriffe auf die Natur abzumildern. Sie fördern die Biodiversität, indem sie Schutzräume schaffen und zur Vernetzung von Lebensräumen beitragen. Ihre Bedeutung wird insbesondere in Zeiten wachsender Umweltprobleme immer größer.

In der Aufnahme

- Am 08.04.2025 fand die Reinigung der Fassade (Die Fassade selbst war vor der Reinigung mit keinerei Farbe oder Lösungsmitteln behaftet ) statt, hier wurde größter Wert darauf gelegt vollständig auf Reinigungsmittel zu verzichten welche u.a. Wasserorganismen womöglich schädigen könnten.

Artenschutz in Franken®

Große Wiesenameise (Formica pratensis) - Nistplatzoptimierung

Große Wiesenameise (Formica pratensis) - Nistplatzoptimierung

16/17.04.2025

Hier haben wir weitere Details über diese prägnante Art sowie Möglichkeiten, sie intensiv zu schützen zusammengestellt.

16/17.04.2025

- Die Große Wiesenameise (Formica pratensis) ist eine auffällige und sehr bedeutende Ameisenart, die in Europa weit (noch) verbreitet ist.

Hier haben wir weitere Details über diese prägnante Art sowie Möglichkeiten, sie intensiv zu schützen zusammengestellt.

Widmen wir uns jedoch erst einmal der Beschreibung der Großen Wiesenameise:

Aussehen:

Die Große Wiesenameise hat eine Körperlänge von etwa 4-9 mm. Sie ist durch ihre rot-schwarze Färbung recht gut zu erkennen. Der Kopf und das Hinterteil (Gaster) sind schwarz, während der mittlere Teil des Körpers (Thorax) rot ist.

Lebensraum:

Diese Ameisen bevorzugen in der Regel offene, sonnige Habitate wie Wiesen, Waldränder und Lichtungen. Sie bauen normalerweise große Hügelnester aus Erde und auch verschiedenem Pflanzenmaterial.

Verhalten:

Sie sind territorial und verteidigen ihr Nest recht aggressiv. Die Große Wiesenameise ist eine prioritäre Art für das uns umfassende Ökosystem, da sie untre anderem zur Belüftung des Bodens beiträgt und als natürlicher Beutegreifer von „Schädlingen“ dient.

Nun möchten wir einige Schutzmaßnahmen aufzeigen.

Um die Große Wiesenameise effektiv zu schützen, sind verschiedene Maßnahmen notwendig, die sowohl temporär als auch intensiv sein können. Hier haben wir einige Optionen/ Möglichkeiten zusammengeführt:

Erhalt und Pflege der Lebensräume:

Schaffung neuer Lebensräume:

Monitoring und Forschung:

Sensibilisierung und Bildung:

Bedeutung für die Biodiversität

Die Große Wiesenameise spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie trägt konkret zur Biodiversität bei, indem sie:

Durch diese vielfältigen Ökosystemdienstleistungen hilft die Große Wiesenameise, die Biodiversität nachhaltig zu fördern und zu erhalten. Daher ist ihr Schutz nicht nur für die Art selbst, sondern auch für das gesamte Ökosystem in unseren Augen von großer Bedeutung.

In der Aufnahme

Aussehen:

Die Große Wiesenameise hat eine Körperlänge von etwa 4-9 mm. Sie ist durch ihre rot-schwarze Färbung recht gut zu erkennen. Der Kopf und das Hinterteil (Gaster) sind schwarz, während der mittlere Teil des Körpers (Thorax) rot ist.

Lebensraum:

Diese Ameisen bevorzugen in der Regel offene, sonnige Habitate wie Wiesen, Waldränder und Lichtungen. Sie bauen normalerweise große Hügelnester aus Erde und auch verschiedenem Pflanzenmaterial.

Verhalten:

Sie sind territorial und verteidigen ihr Nest recht aggressiv. Die Große Wiesenameise ist eine prioritäre Art für das uns umfassende Ökosystem, da sie untre anderem zur Belüftung des Bodens beiträgt und als natürlicher Beutegreifer von „Schädlingen“ dient.

Nun möchten wir einige Schutzmaßnahmen aufzeigen.

Um die Große Wiesenameise effektiv zu schützen, sind verschiedene Maßnahmen notwendig, die sowohl temporär als auch intensiv sein können. Hier haben wir einige Optionen/ Möglichkeiten zusammengeführt:

Erhalt und Pflege der Lebensräume:

- (Intensive) Pflege von Wiesen und Waldrändern: Regelmäßiges Mähen der Wiesen in aber angemessenen Intervallen fördert das Wachstum von Pflanzen und deren Begleitarten, die für diese Ameisen auch lebenswichtig sind. Wichtig ist dabei, die Wiesen nicht zu oft zu mähen, um den Ameisen ausreichend Zeit zur Erholung zu geben.

- Temporäre Schutzmaßnahmen: Temporäre Zäune oder andere Barrieren können unter Umständen, jedoch mit großer Sorgfalt, verwendet werden, um die Nester vor menschlichen Eingriffen oder dem Weidetritt zu schützen. Die Kennzeichnung dieser Nester wird von unserer Seite präferiert um die Umwelt überhaupt erst einmal mit deren Anwesenheit zu konfrontieren.

Schaffung neuer Lebensräume:

- Biodiversität fördern: Die Schaffung von durchdachten Blühstreifen und die Aussaat von Wildblumenwiesen erhöhen die Biodiversität und bieten auch den Ameisen zusätzliche Nahrungsquellen und Nistmöglichkeiten.

- Temporäre Schutzgebiete: Temporäre Schutzgebiete können eingerichtet werden, um die Ameisenpopulationen in kritischen Zeiten, wie während der Brut- und Schwärmzeit, vor Störungen zu bewahren. Das erscheint tatsächlich von großer Bedeutung und wird von unserer Seite unterstützt.

Monitoring und Forschung:

- Intensive Forschung und Überwachung: Regelmäßige Studien zur Populationsdynamik und zur Gesundheit der Ameisenvölker helfen, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Nicht ohne Grund bringen wir uns auch hier ein.

- Temporäre Maßnahmen zur Bedarfsanpassung: Wenn Forschungsergebnisse tatsächlich zeigen, dass bestimmte Populationen oder Nistplätze gefährdet sind, können temporär ausgewählte Maßnahmen ergriffen werden, um diese zu stabilisieren, beispielsweise durch das gezielte Anpflanzen von Nahrungspflanzen uvm.

Sensibilisierung und Bildung:

- Intensive Bildungsprogramme: Durch intensive Bildungsprogramme in Schulen, Kitas, Gemeinden etc. kann das Bewusstsein für die Bedeutung der Großen Wiesenameise und die Notwendigkeit ihres Schutzes übergreifend gestärkt werden.

- Temporäre Kampagnen: Temporäre Informationskampagnen in den Medien oder vor Ort in den betroffenen Gebieten können kurzfristig viel Aufmerksamkeit erzeugen und so zum Schutz beitragen. Jedoch gilt es hier immer abzuwägen was Sinn macht oder was lieber zu unterlassen ist.

Bedeutung für die Biodiversität

Die Große Wiesenameise spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie trägt konkret zur Biodiversität bei, indem sie:

- Als Prädator von „Schädlingen“ und anderen Insekten dient.

- Den Boden durch ihre Nestbauaktivitäten belüftet und damit die Bodenqualität deutlich verbessert.

- Samen verbreitet und somit zur konkreten Pflanzenausbreitung beiträgt.

Durch diese vielfältigen Ökosystemdienstleistungen hilft die Große Wiesenameise, die Biodiversität nachhaltig zu fördern und zu erhalten. Daher ist ihr Schutz nicht nur für die Art selbst, sondern auch für das gesamte Ökosystem in unseren Augen von großer Bedeutung.

In der Aufnahme

- Freigestellter Nistplatz der Großen Wiesenameise

Artenschutz in Franken®

Optimierung einer Artenschutzwand

Optimierung einer Artenschutzwand

15/16.04.2025

Was ist den eine Artenschutzwand?

15/16.04.2025

- Ein innovatives Kultur- Natur und Umweltbildungsprojekt von Artenschutz in Franken® und Turmstationen Deutschland e.V.

Was ist den eine Artenschutzwand?

Eine Artenschutzwand ist eine spezielle Konstruktion, die darauf abzielt, Lebensraum und Schutz für bestimmte Tierarten zu bieten, insbesondere in menschlich beeinflussten oder urbanisierten Gebieten. Sie wird häufig in Bauprojekten oder bei der Renaturierung von Landschaften eingesetzt, um die Biodiversität zu fördern und den Anforderungen des Artenschutzes gerecht zu werden.

Aufbau und Funktion

Bedeutung für die Biodiversität

Erhalt von gefährdeten Arten:

Förderung der ökologischen Vernetzung:

Ersatzlebensraum:

Förderung von Ökosystemleistungen:

Sensibilisierung:

Fazit

In der Aufnahme

Aufbau und Funktion

- Materialien: Artenschutzwände bestehen häufig aus natürlichen Materialien wie Lehm, Holz, Sandstein oder einer Kombination aus künstlichen und natürlichen Substanzen.

- Struktur: Sie haben oft Löcher, Nischen oder Schlitze, die als Brut- und Nistplätze für verschiedene Arten dienen können.

- Standort: Die Wände werden strategisch in der Nähe von Lebensräumen aufgestellt, die von der Fragmentierung bedroht sind, z. B. an Straßenrändern, in Parks oder entlang von Flussufern.

Bedeutung für die Biodiversität

Erhalt von gefährdeten Arten:

- Artenschutzwände bieten gezielten Schutz für Tiere wie Fledermäuse, Vögel, Amphibien, Insekten (z. B. Wildbienen) und Reptilien. Diese Arten sind oft durch Habitatverlust, Urbanisierung und landwirtschaftliche Intensivierung bedroht.

Förderung der ökologischen Vernetzung:

- In fragmentierten Landschaften stellen Artenschutzwände „Trittsteine“ dar, die den Austausch zwischen Populationen erleichtern. Dies hilft, genetische Vielfalt zu erhalten.

Ersatzlebensraum:

- In stark bebauten oder landwirtschaftlich genutzten Regionen können solche Wände als Ersatz für natürliche Nistplätze oder Rückzugsorte dienen, die durch Bau- oder Abholzungsarbeiten verloren gegangen sind.

Förderung von Ökosystemleistungen:

- Die Arten, die von Artenschutzwänden profitieren, spielen oft eine Schlüsselrolle im Ökosystem. Wildbienen beispielsweise bestäuben Pflanzen, was zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt beiträgt. Fledermäuse und Vögel regulieren Schädlingspopulationen.

Sensibilisierung:

- Artenschutzwände haben oft auch eine edukative Funktion. Sie machen Menschen auf die Bedeutung des Artenschutzes aufmerksam und zeigen, wie gezielte Maßnahmen helfen können, Biodiversität zu schützen.

Fazit

- Artenschutzwände sind ein effektives Mittel, um die negativen Auswirkungen menschlicher Eingriffe auf die Natur abzumildern. Sie fördern die Biodiversität, indem sie Schutzräume schaffen und zur Vernetzung von Lebensräumen beitragen. Ihre Bedeutung wird insbesondere in Zeiten wachsender Umweltprobleme immer größer.

In der Aufnahme

- Auf den ersten Blick ist der Zusammenhang zwischen der Metallumhausung und dem Schutz der Biodiversität für den Außenstehende*n wohl kaum erkennbar. Doch mit dem entsprechenden Wissen ausgestattet wird dieser rasch erkennbar. Regelmäßig ließen sich Wildbienen (Hosenbienen) im Erdreich des Dachaufsatzes nieder. Bei stärkeren Niederschlägen wurde dieses Erdreich jedoch immer wieder abgewaschen und fiel von der Dachkannte. Mit dieser Maßnahme und nachfolgend weiterführend aufgebrachtem geeigneten Substrat stabilisieren wir das Erdreich und bieten den Hosenbienen verbesserte Überlebensmöglichkeiten. Manchmal muss man etwas andere Wege gehen um das Ziel zu erreichen.

Artenschutz in Franken®

Akute Trockenheit - elementare Gefährdung für die Biodiversität

Der Steigerwald trocknet aus ...eine Dokumentation der Veränderung

14/15.04.2025

Der Steigerwald, ein in unseren Aufgen mehr als bedeutendes Laubmischwaldgebiet in Franken (Bayern), zeigt sich zunehmend von den elementaren Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Steigende Temperaturen, sowie unregelmäßige Niederschläge führen zu einer zunehmenden Austrocknung des sensiblen Waldbodens.

Besonders für die Buche, jedoch auch andere Baumarten stellt dieses eine gravierende Herausforderung dar. Eine nach unserer Auffassung katstrophale "Bewirtschaftung" stellt den Forst immer lichter (auch wenn andere anderes behaupten mögen), damit wird auch der Effekt der Austrocknung verstärkt. Mehr Wärme und mehr Sonnenlicht erreichen den Waldboden auf dem fleißig der "Klimawald der Zukunft" gepflanzt wird, und fördern mit dieser Freistellung gar die Verdunstung dieses vormals vielerosts schattigen Gefildes.

Die Organisation „Artenschutz in Franken“ dokumentiert diese Entwicklungen und weist auf die zunehmende Trockenheit und die daraus resultierenden Schäden im Steigerwald hin .

Akute Trockenheit - elementare Gefährdung für die Biodiversität

14/15.04.2025

Der Steigerwald, ein in unseren Aufgen mehr als bedeutendes Laubmischwaldgebiet in Franken (Bayern), zeigt sich zunehmend von den elementaren Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Steigende Temperaturen, sowie unregelmäßige Niederschläge führen zu einer zunehmenden Austrocknung des sensiblen Waldbodens.

Besonders für die Buche, jedoch auch andere Baumarten stellt dieses eine gravierende Herausforderung dar. Eine nach unserer Auffassung katstrophale "Bewirtschaftung" stellt den Forst immer lichter (auch wenn andere anderes behaupten mögen), damit wird auch der Effekt der Austrocknung verstärkt. Mehr Wärme und mehr Sonnenlicht erreichen den Waldboden auf dem fleißig der "Klimawald der Zukunft" gepflanzt wird, und fördern mit dieser Freistellung gar die Verdunstung dieses vormals vielerosts schattigen Gefildes.

Die Organisation „Artenschutz in Franken“ dokumentiert diese Entwicklungen und weist auf die zunehmende Trockenheit und die daraus resultierenden Schäden im Steigerwald hin .

Akute Trockenheit - elementare Gefährdung für die Biodiversität

- Die anhaltende Trockenheit, die weite Teile Deutschlands betrifft und zur Austrocknung von Bächen führt, stellt eine erhebliche Gefahr für die Biodiversität dar, die durch mehrere komplexe Mechanismen erklärt werden kann.

Zunächst einmal führt die verringerte Wasserverfügbarkeit in Bächen und Flüssen dazu, dass natürliche Lebensräume für aquatische Organismen stark reduziert werden. Viele Arten, wie zum Beispiel Fische, Amphibien und wirbellose Tiere, sind auf stetige Wasserzufuhr und bestimmte Wasserstände angewiesen, um ihre Lebenszyklen, Fortpflanzung und Nahrungssuche erfolgreich durchführen zu können. Das Austrocknen von Bächen gefährdet daher direkt das Überleben solcher Arten.

Des Weiteren beeinflusst die Trockenheit die Wasserqualität negativ. Durch niedrigere Wasserstände konzentrieren sich Schadstoffe und Nährstoffe stärker, was zu einer Verschlechterung der Wasserqualität führt. Dies kann nicht nur direkte negative Auswirkungen auf aquatische Organismen haben, sondern auch die gesamte Nahrungskette beeinflussen, indem es giftige Algenblüten oder Sauerstoffmangel verursacht.

Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Veränderung der Habitatstruktur. Wenn Bäche austrocknen, verlieren viele Tiere ihre natürlichen Lebensräume und Rückzugsorte. Dies kann zu einem Rückgang der Artenvielfalt führen, da viele Arten spezialisierte Anforderungen an ihre Umwelt haben und nicht in der Lage sind, sich schnell genug an neue Bedingungen anzupassen.

Darüber hinaus hat die Trockenheit weitreichende Auswirkungen auf die ökologischen Prozesse in aquatischen Ökosystemen. Zum Beispiel können fehlende Überschwemmungen und natürliche Hochwasserereignisse, die durch regelmäßige Niederschläge ausgelöst werden, dazu führen, dass die Sedimentdynamik und die Strömungsmuster in Bächen gestört werden. Dies kann wiederum die Lebensräume für verschiedene Arten verändern und ihre Überlebensfähigkeit beeinträchtigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die anhaltende Trockenheit nicht nur eine unmittelbare Bedrohung für die Wasserressourcen und die Landwirtschaft darstellt, sondern auch eine erhebliche Gefahr für die Biodiversität in Deutschland und weltweit darstellt, indem sie die Lebensgrundlagen vieler empfindlicher Ökosysteme stark beeinträchtigt.

In der Aufnahme

Des Weiteren beeinflusst die Trockenheit die Wasserqualität negativ. Durch niedrigere Wasserstände konzentrieren sich Schadstoffe und Nährstoffe stärker, was zu einer Verschlechterung der Wasserqualität führt. Dies kann nicht nur direkte negative Auswirkungen auf aquatische Organismen haben, sondern auch die gesamte Nahrungskette beeinflussen, indem es giftige Algenblüten oder Sauerstoffmangel verursacht.

Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Veränderung der Habitatstruktur. Wenn Bäche austrocknen, verlieren viele Tiere ihre natürlichen Lebensräume und Rückzugsorte. Dies kann zu einem Rückgang der Artenvielfalt führen, da viele Arten spezialisierte Anforderungen an ihre Umwelt haben und nicht in der Lage sind, sich schnell genug an neue Bedingungen anzupassen.

Darüber hinaus hat die Trockenheit weitreichende Auswirkungen auf die ökologischen Prozesse in aquatischen Ökosystemen. Zum Beispiel können fehlende Überschwemmungen und natürliche Hochwasserereignisse, die durch regelmäßige Niederschläge ausgelöst werden, dazu führen, dass die Sedimentdynamik und die Strömungsmuster in Bächen gestört werden. Dies kann wiederum die Lebensräume für verschiedene Arten verändern und ihre Überlebensfähigkeit beeinträchtigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die anhaltende Trockenheit nicht nur eine unmittelbare Bedrohung für die Wasserressourcen und die Landwirtschaft darstellt, sondern auch eine erhebliche Gefahr für die Biodiversität in Deutschland und weltweit darstellt, indem sie die Lebensgrundlagen vieler empfindlicher Ökosysteme stark beeinträchtigt.

In der Aufnahme

- Kaum noch als solche zu erkennen - Waldbäche die inkl. des Quellzulaufs nahezu versiegt sind! Mit dem Versiegen scheint das Überdauern zahlreicher Spezies besiegelt!

Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®

Artenschutz in Franken®

Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.

In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.

Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.

Artenschutz als Zeichen einer ethisch-moralischen Verpflichtung, diesem Anspruch gegenüber uns begleitenden Mitgeschöpfen und deren Lebens-räume, stellen wir uns seit nunmehr fast 30 Jahren mit zahlreichen Partnern tagtäglich auf vielfältiger Art aufs Neue.

In vollkommen ehrenamtlicher, wirtschaftlich- und politisch sowie konfessionell unabhängiger Form engagieren wir uns hier mit unseren vielen Mitgliedern in abertausenden von Stunden.

Trotz der auf Franken ausgerichteten Namensgebung bundesweit für die Erhaltung der Biodiversität, sowie für eine lebendige, pädagogisch hochwertige Umweltbildung.

In einer Dekade in der zunehmend Veränderungen, auch klimatischer Weise erkennbar werden, kommt nach unserem Dafürhalten der effektiven Erhaltung heimischer Artenvielfalt auch und gerade im Sinne einer auf-geklärten Gesellschaft eine heraus-ragende Bedeutung zu.

Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.

Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.

Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.

Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.

Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.

Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.

Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.

Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.

Artenschutz in Franken®

Der Artenschwund hat er-schreckende Ausmaße ange-nommen, welche den Eindruck der zunehmenden Leere für den aufmerksamen Betrachter deutlich erkennbar werden lässt. Eine ausge-storbene Art ist für nahezu alle Zeit verloren. Mit ihr verlieren wir eine hochwertige, einzigartige Ressource die sich den Umweltbedingungen seit meist Millionen von Jahren anpassen konnte.

Wir sollten uns den Luxus nicht leisten dieser Artenreduktion untätig zuzusehen. Nur eine möglichst hohe genetische Artenvielfalt kann die Entstehung neuer Arten effektiv ansteuern.

Im Sinne uns nachfolgender Generationen, also unserer Kinder und unserer Enkelkinder, sollten wir uns gemeinsam dazu durchringen dem galoppierenden Artenschwund Paroli zu bieten.

Nur gemeinsam wird und kann es uns gelingen diesem sicherlich nicht leichtem Unterfangen erfolgreich zu begegnen. Ohne dies jedoch jemals versucht zu haben, werden wir nie erkennen ob wir dazu in der Lage sind oder waren.

Durchdachter Artenschutz ist in unseren Augen mehr als eine Ideologie.

Er beweist in eindrucksvoller Art die Verbundenheit mit einer einzigartigen Heimat und deren sich darin befindlichen Lebensformen. Schöpfung lebendig bewahren, für uns ge-meinsam mehr als „nur“ ein Lippenbekenntnis.

Artenschutz ist für uns gleichfalls Lebensraumsicherung für den modernen Menschen.

Nur in einer intakten, vielfältigen Umwelt wird auch der Mensch die Chance erhalten nachhaltig zu überdauern. Hierfür setzten wir uns täglich vollkommen ehrenamtlich und unabhängig im Sinne unserer Mit-geschöpfe, jedoch auch ganz bewusst im Sinne unserer Mitbürger und vor allem der uns nachfolgenden Generation von ganzem Herzen ein.

Artenschutz in Franken®

25. Jahre Artenschutz in Franken®

25. Jahre Artenschutz in Franken®

Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.

Am 01.03.2021 feierte unsere Organisation ein Vierteljahrhundert ehrenamlichen und vollkommen unabhängigen Artenschutz und erlebbare Umweltbildung.

Und auch nach 25 Jahren zeigt sich unser Engagement keineswegs als "überholt". Im Gegenteil es wird dringender gebraucht denn je.

Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!

Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.

Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.

Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.

Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.

Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.

Im Sinne uns nachfolgender Generationen!

Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.

Artenschutz in Franken®

Denn die immensen Herausforderungen gerade auf diesem Themenfeld werden unsere Gesellschaft zukünftig intensiv fordern!

Hinweis zum 15.jährigen Bestehen.

Aus besonderem Anlass und zum 15.jährigen Bestehen unserer Organisation ergänzten wir unsere namensgebende Bezeichnung.

Der Zusatz Artenschutz in Franken® wird den Ansprüchen eines modernen und zunehmend auch überregional agierenden Verbandes gerecht.

Vormals auf die Region des Steiger-waldes beschränkt setzt sich Artenschutz in Franken® nun vermehrt in ganz Deutschland und darüber hinaus ein.

Die Bezeichnung ändert sich, was Bestand haben wird ist weiterhin das ehrenamliche und unabhängige Engagement das wir für die Belange des konkreten Artenschutzes, sowie einer lebendigen Umweltbildung in einbringen.

Im Sinne uns nachfolgender Generationen!

Auf unserer Internetpräsenz möchten wir unser ehrenamtliches Engagement näher vorstellen.

Artenschutz in Franken®

Kleinvogel gefunden - und jetzt?

Kleinvogel gefunden - und jetzt?

Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?

Regelmäßig erreichen uns Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.

Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.

Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"

Wie verhalte ich mich beim Fund eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels richtig?

Regelmäßig erreichen uns Anfragen die sich auf den korrekten Umgang des Tieres beim „Fund“ eines noch nicht flugfähigen Kleinvogels beziehen.

Wir vom Artenschutz in Franken® haben hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.

Wir erklären dir das Vorgehen und die in unseren Augen wichtigsten Dos und Don'ts bei einem Fund eines kleinen, noch nicht flugfähigen Vogels in Form eines einfachen, einprägsamen Mnemonics, den du leicht merken kannst: "VOGEL"

Jeder Buchstabe im Wort "VOGEL" steht dabei für einen wichtigen Schritt oder Hinweis:

V - Verhalten beobachten:

• Dos: Bevor du irgendetwas tust, beobachte den Vogel aus der Ferne. Manchmal (Meistens) sind die Eltern in der Nähe und kümmern sich um ihn.

• Don'ts: Den Vogel sofort anfassen oder wegtragen, ohne die Situation zu analysieren.

O - Ort sichern:

• Dos: Sicherstellen, dass der Vogel nicht durch Menschen, Hunde oder Katzen gefährdet ist.

• Don'ts: Den Vogel in gefährliche Bereiche lassen, wo er leicht verletzt werden kann.

G - Gesundheit prüfen:

• Dos: Prüfe vorsichtig, ob der Vogel verletzt ist. Wenn er offensichtlich verletzt ist, kontaktiere eine Wildtierauffangstation oder einen Tierarzt. Wende dich auch an die für die Örtlichkeit zuständige fachliche Einrichtung wie Naturschutzfachbehörde oder Umweltämter.

• Don'ts: Keine medizinische Erstversorgung versuchen, wenn du keine Erfahrung damit hast.

E - Eltern suchen:

• Dos: Versuche herauszufinden, ob die Eltern in der Nähe sind. Elternvögel kehren oft zurück, um ihre Jungen zu füttern.

• Don'ts: Den Vogel nicht sofort mitnehmen, da die Eltern ihn weiterhin versorgen könnten.

L - Letzte Entscheidung:

• Dos: Wenn der Vogel in Gefahr ist oder die Eltern nicht zurückkehren, kontaktiere eine Wildtierstation oder einen Experten für Rat und weitere Schritte.

• Don'ts: Den Vogel nicht ohne fachkundigen Rat mit nach Hause nehmen oder füttern, da falsche Pflege oft mehr schadet als hilft.

Zusammenfassung

• Verhalten beobachten: Erst schauen, nicht gleich handeln.

• Ort sichern: Gefahrenquelle ausschalten.

• Gesundheit prüfen: Verletzungen erkennen.

• Eltern suchen: Eltern in der Nähe?

• Letzte Entscheidung: Bei Gefahr oder verlassener Brut Wildtierstation kontaktieren.

Mit diesem Mnemonic kannst du dir so finden wir vom Artenschutz in Franken® recht leicht merken, wie du dich verhalten sollst, wenn du einen kleinen, noch nicht flugfähigen Vogel findest.

Wichtig!

- Bitte beachte jedoch dabei immer den Eigenschutz, denn die Tier können Krankheiten übertragen die auch für den Menschen gefährlich werden können. Deshalb raten wir vornehmlich ... immer Finger weg - Fachleute kontaktieren!

Wir vom Artenschutz in Franken® sind keine und unterhalten auch kein Tierpflegestelle da wir uns in erster Linie mit der Lebensraumsicherung und Lebensraumschaffung befassen.

Artenschutz in Franken®

Rechtliches §

Immer wieder werden wir gefragt welche rechtlichen Grundlagen es innerhalb der Naturschutz- und Tierschutzgesetze es gibt.

Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:

Wir haben einige Infos zu diesem Thema hier verlinkt:

Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG

http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege

https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/

Tierschutzgesetz

https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html

http://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(fhnsotp2iqyyotymmjumqonn))/Content/Document/BayNatSchG?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege

https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/

Tierschutzgesetz

https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html

Unser Engagement

Mehr über unser Engagement finden Sie hier:

Die Artenschutz im Steigerwald/Artenschutz in Franken®- Nachhaltigkeits-vereinbarung

www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/

Über uns

www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/

Impressum/Satzung

www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/

www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/1001349/AiF_-_Nachhaltigkeitsvereinbarung/

Über uns

www.artenschutz-steigerwald.de/de/Ueber-Uns/

Impressum/Satzung

www.artenschutz-steigerwald.de/de/Impressum/

Nachgedacht

Ein Gedicht zum Verlust der Biodiversität in unserem Land.

Artenschwund

In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.

Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.

Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.

Artenschwund

In allen Medien tun sie es kund, bedenklich ist der Artenschwund.

Begonnen hat es schon sehr bald, durch Abholzung im Regenwald. Nicht nur um edle Hölzer zu gewinnen, man fing schließlich an zu „spinnen“. Durch Brandrodung ließ man es qualmen, und pflanzte dort dann nur noch Palmen.

Das fand die Industrie ganz prima, doch heute bejammern wir das Klima. Aber es betrifft nicht nur ferne Lande, auch bei uns ist es `ne Schande. Dass Wälder dem Profit zum Opfer fallen, dies schadet schließlich doch uns Allen.

Ob Kahlschlag in Skandinavien, oder hier, die Dummen, das sind immer wir. Was unser Klima wirklich erhält, wurde zum großen Teil gefällt.

Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen

kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?

Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine

eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.

Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema

heiß.

Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.

Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden

zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.

Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.

Quelle

Hubertus Zinnecker

Es beginnt doch schon im Kleinen, an Straßen- und an Wegesrainen. Dort wird gemäht, ganz ohne Not, dies ist vieler Tiere Tod. Moderne Maschinen zu unserem Schrecken, lassen Schmetterlingsraupen

kläglich verrecken. Weil von den Raupen niemand profitiert, dies dann auch kaum Jemand interes-siert. Doch der Jammer ist schon groß; wo bleiben die Schmetterlinge bloß?

Auch unser Obst ist in Gefahr, denn die Bienen werden rar. Wir uns deshalb ernsthaft fragen, wer wird in Zukunft die Pollen übertragen. Eine

eingeschleppte Milbe ist der Bienen Tod und die Imker leiden Not. Dazu spritzt man noch Neonikotinoide und Glyphosat, damit man reiche Ernte hat. Das vergiftet nicht nur Tiere, sondern jetzt auch viele Biere. Glyphosat soll krebserregend sein, doch das kümmert hier kein Schwein.

Hauptsache es rollt weiterhin der Kiesel, denn man hat ja noch den Diesel. Der ist jetzt an Allem schuld und man gönnt ihm keine Huld. Elektrofahrzeuge sind die neue Devise, doch verhindern diese wirklich unsere Krise? Braunkohle und Atom, erzeugen zumeist unseren Strom. Wie nun jeder Bürger weiß, ist auch dieses Thema

heiß.

Gäbe es immerzu Sonnenschein, wäre Solarenergie fein. Aber da sind ja noch die Windanlagen, die hoch in den Himmel ragen. Wo sie dann an manchen Tagen, Vögel in der Luft erschlagen. Diese zogen erst von Süden fort, entkamen knapp dem Vogelmord. Nun hat es sie doch noch erwischt, nur werden sie hier nicht aufgetischt.

Wie haben die Ortolane schön ge-sungen, nun liegen auf dem Teller ihre Zungen. War das schön, als sie noch lebten, bevor sie auf `ner Rute klebten. Immer weniger wird ihr Gesang, uns wird es langsam angst und bang .Gesetze wurden

zwar gemacht, sie werden jedoch zumeist belacht. Wenn Vögel brutzeln in Pfanne und Schüssel, wen interessiert da das „Geschwätz“ aus Brüssel.

Es gibt ein paar Leute, die sind vor Ort und stellen sich gegen den Vogelmord. Die wenigen, die es wagen, riskieren dabei Kopf und Kragen. Wenn sie beseitigen Ruten und Fallen, oder hindern Jäger, Vögel abzuknallen. Riesige Netze, so stellen wir fest, geben den Vögeln nun noch den Rest. Wir sollten dies schnellstens verhindern, sonst werden wir mit unseren Kindern, bald keinen Vogelsang mehr hören. So manchen würde das kaum stören, doch mit diesem Artenschwund, schlägt irgendwann auch unsere Stund`.

Quelle

Hubertus Zinnecker

Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein

Ein Frühsommer-Bild aus Schleswig-Holstein ...da wir jedoch im ganzen Land wiederfinden!

Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.

Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.

Eine weite Grünlandniederung, vier riesige Mähmaschinen fahren nebeneinander mit rasanter Geschwindigkeit über ein Areal von einigen hundert Hektar Wiesen.

Wo gestern noch zahlreiche Feldvögel sangen und ihre Jungen fütterten, Wiesen- und Rohrweihen jagten, ein Sumpfohreulenpaar balzte und offensichtlich einen Brutplatz hatte, bietet sich heute ein Bild der Zerstörung. Kiebitze und Brachvögel rufen verzweifelt und haben ihre Gelege verloren.

Schafstelzen, Wiesenpieper und Feldlerchen hüpfen mit Würmern im Schnabel auf der Suche nach ihren längst zerstückelten Jungvögeln verzweifelt über den Boden.

Alles nichts Neues.

Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.

Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?

Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.

Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.

23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.

Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.

Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.

Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.

Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)

Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.

Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?

Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.

Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.

Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.

Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.

Juni 2019

Autorin

Natascha Gaedecke

Alles nichts Neues.

Das kennen wir ja. Das BNatSchG §44 erlaubt es ja schließlich gemäß der „guten fachliche Praxis“, streng geschützte Vogelarten zu töten - denn verboten ist es ja nur „ohne sinnvollen Grund“.

Aber was ist an dieser uns allen bekannten Situation anders als noch vor 10, 20 Jahren?

Die Mähmaschinen sind größer und stärker denn je, schneller denn je, mähen tiefer denn je, mähen in immer kürzeren Intervallen, mähen die Gräben bis tief in jede Grabenböschung mit ab.

Wie zum Hohn kommt nun noch ein weiterer Trecker und mäht alle Stauden der Wegesränder ab, scheinbar um das letzte verbliebene Wiesenpieper- oder Blaukehlchennnest dann auch noch zu erwischen.

23.00h: Es wird dunkel, es wird weiter gemäht. Ich denke an die Wiesenweihen, den gerade erschienenen Artikel aus der Zeitschrift dem Falken: " bei nächtlicher Mahd bleiben die adulten Weihen auf dem Nest sitzen und werden mit getötet“.

Wo ist unsere Landwirtschaft hingekommen, dass jetzt hier 4 Maschinen der neusten Generation parallel nebeneinander in rasendem Tempo mähen, dahinter wird schon gewendet und das Gras abtransportiert.

Nicht ein junger Vogel, nicht ein junger Hase hat hier die geringste Chance, noch zu entkommen.

Früher habe ich nach der Mahd noch junge Kiebitze und junge Hasen gesehen, die überlebt haben. Früher hat ein Bauer noch das Mähwerk angehoben, wenn er von oben ein Kiebitznest gesehen hat.

Hier ist nun nichts mehr, nur hunderte von Krähen und Möwen, die sich über das „Fastfood“ freuen (und nebenbei bemerkt damit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Beseitigung von Clostridien leisten, welche die Silage verunreinigen und damit den Rinderbestand gefährden könnten - gedankt wird es den Krähen aber natürlich nicht)

Diese Entwicklung der Grünlandbewirtschaftung ist sehr besorgniserregend, nicht nur für den Vogel des Jahres, die Feldlerche. Das Wettrüsten der Landwirte ist verständlich aus deren wirtschaftlicher Sicht, aber eine ökologische Vollkatastrophe und das Ergebnis einer verfehlten Agrarpolitik.

Was ist denn der „sinnvolle Grund“, der diese Entwicklung überhaupt zulässt?

Dass die Milch und das Fleisch immer noch billiger werden, und dafür das letzte Stück Natur geschreddert wird? Ist das wirklich im Sinne der Allgemeinheit, denn es sind doch nicht nur wir Naturschützer*innen und Vogelkundler*innen, die sich über blühende Wiesen und singende Lerchen freuen.

Dieser massenhafte Vogelmord auf unserem Grünland (und natürlich Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Insekten) wird immer aggressiver und ist vielen Menschen gar nicht bewusst.

Es müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. gesetzlich vorgeschriebene Randstreifen zu Gräben und Wegesrändern, Verbot nächtlicher Mahd, Begrenzung der Mahdhöhe- und Mahdgeschwindigkeit usw.

Ansonsten brauchen wir uns auch nicht über vogeljagende Mittelmeerländer aufzuregen - denn das was hier stattfindet ist letztendlich genauso zerstörerisch wie zum Spaß zur Flinte zu greifen.

Juni 2019

Autorin

Natascha Gaedecke

Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!

Waldsterben 2.0 – Nein eine Chance zur Gestaltung naturnaher Wälder!

Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.

Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!

Artenschutz in Franken® verfolgt seit geraumer Zeit die Diskussionen um den propagierten Niedergang des deutschen Waldes.

Als Ursache dieses Niedergangs wurde der/die Schuldige/n bereits ausgemacht. Der Klimawandel der die Bäume verdursten lässt und hie und da auch noch einige Großsäuger die unseren Wald „auffressen“. Diesen wird es vielerorts zugeschrieben, dass wir in wenigen Jahren wohl unseren Wald verlieren werden?!

Als Ursache für das infolge des Klimawandels erkennbare „Absterben“ unserer Wirtschaftswälder liegt jedoch vielmehr auch darin, dass wir unsere Wälder in den vergangenen Jahrhunderten ständig waldbaulich manipulierten und dieses auch heute noch sehr ausgeprägt und vielfach intensiver den je tun.

In dieser Zeitspanne haben wir in unserem Land nahezu alle unsere ursprünglich geformten Wälder verloren. Wir haben diesen Systemen seither ständig unsere menschliche Handschrift auferlegt um aufzuzeigen wie wir uns einen nachhaltig geformten Wirtschaftswald vorstellen. Und diesen selbstverständlich auch intensiv nutzen können.